第31回 Anesthesia Morning Café – Professor’s Wake-Up Bibble-Babble

硬膜外麻酔を始めて間もない若手医師から、「このカテ効いてない…」とか「エピカテ入ってないかも?」という言葉が発せられることがありますよね。指導医の皆さんは、このように相談されることがときどきあるのではないでしょうか?私が相談されていつも頭に浮かぶ言葉は、「もっと自分の腕に自信を持って!」です。

Failed epidural anesthesiaにはいくつか原因がありますが、もちろん実際にカテーテルが硬膜外腔に入っていないこともあるでしょう。でもカテーテル挿入時に、これは硬膜外腔に入っていないなというのは感覚でわかるものです。それを放置して、やはり効果がないというのは確信犯であって、皆さんはそうではなく、カテはちゃんと入っているはずなのに効かないとお悩みなのでしょう。まずは硬膜外麻酔の基本的なことを再確認しましょう。

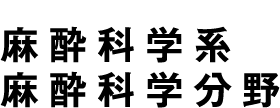

硬膜外腔に挿入したカテーテルは、患者さんの体位によって結構動きます。挿入時の側臥位から仰臥位に戻ったり、全身麻酔導入後にまた側臥位になったりする間に、皮膚の挿入部はテープで固定されていますが、カテ先は数センチ動くこともあるでしょう。当初はちゃんと入っていたのに、意図せず抜けてしまうこともあるのです。ですからカテーテルは余裕をもって硬膜外腔に 5㎝ 挿入するのです。カテーテルが血管内に迷入して、血液が引けるような状況では、カテーテルを血液逆流のないところまで抜いてきますが、この際に留置が 3㎝ 未満になるようであれば、再度硬膜外穿刺をするべきです。それなら 5㎝ といわず、もっと長く留置しておけば抜けないのではと考える方もいるかもしれませんが、それは危険です。5㎝ 以上の挿入で、せっかく硬膜外腔に入ったカテ先が特定の神経鞘内に入り、下の図のように椎間孔から出て行ってしまうリスクが生じやすくなります。

Hermanides J, et al. Failed epidural: causes and management. Br J Anaesth 2012; 109: 144-54

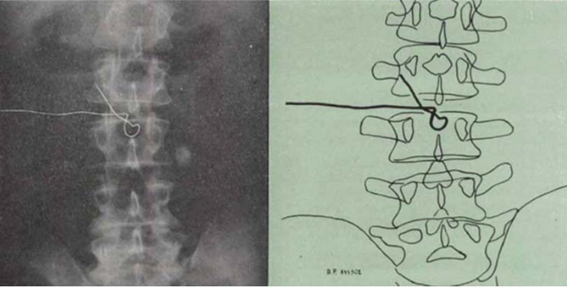

こうなると一本のみの神経根ブロックとなってしまいますから、硬膜外麻酔の特徴である分節麻酔効果が得られません。局所麻酔薬による神経障害の原因にもなってしまいます。長く挿入しすぎると、カテーテルがノットを形成するリスクも増えるでしょう。すごい写真を見てください。チョウチョのような形のノットができたケースもあります。これではカテーテルの抜去も困難になってしまいます。

Chang PY, et al. Butterfly-like Knotting of a Lumbar Epidural Catheter. Acta Anaesthesiol Taiwan 2010; 48: 45-8

ノットが形成されるのは、硬膜外腔内でカテーテルがコイリングするためと考えられますが、コイリングは挿入長が長くなるほど起こりやすくなります。硬膜外針の皮膚に対する刺入角度によって異なり、胸部での穿刺では、皮膚に対して鋭角に刺入、つまり針先を皮膚に直角に近い角度で刺入する方が、皮膚に対して鈍角で刺入、つまり頭側に向けて刺入するときと比べて、コイリングし始める挿入長が有意に短くなります(4.9㎝ vs 7.4㎝)。皮膚に直角に刺すことの多い腰部での穿刺時にノット形成が多いのも頷けます。

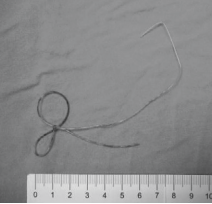

次の効果不良の原因として、硬膜外腔の解剖学的理由で効果が片効きになることもあります。すでにご存じでしょうが、硬膜外腔は空間ではなく、結合組織や血管で満たされています。とくに硬膜外腔にはplica mediana dorsalis(正確な日本語訳はわかりませんが、直訳すると背側正中ひだでしょうか)が存在し、正中隔壁として硬膜外腔を二分する形で位置しています。下図のように形状が異なりますが、Cの頻度が高いとのことです。

Salvolaine ER, et al. Anatomy of the human lumbar epidural space: new insights using CT-epidurography. Anesthesiology 1988; 68: 217-20

この隔壁が原因で、片効きが生ずると考えられますが、この場合にはまずは局所麻酔薬の投与量を増やして対応してみましょう。それでだめなら入れ替えが必要になります。

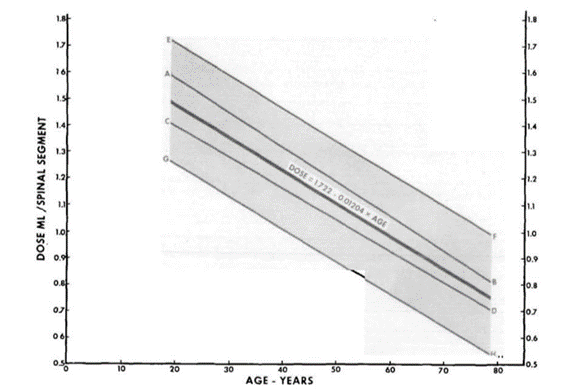

次に局所麻酔薬の投与量について考えてみましょう。投与した局所麻酔薬量で、手術部位をしっかりと分節麻酔できているでしょうか?有名なBromage氏の論文結果を紹介します。古い論文ですが、これはざっと一読されたらいいと思います。一分節の麻酔に必要な局所麻酔薬量を種々の影響を含めて調査した結果ですが、年齢の影響のデータはぜひ覚えておきましょう。「1.7 – 0.01×年齢 ml」 つまり70歳の人では、一分節当たり1mlを要するということになります。Th6-12までの7分節の鎮痛を得るには、7mlが必要になります。効かないと思う前に、このような計算値を投与してみましょう。

Bromage PR. Spread of analgesic solutions in the epidural space and their site of action: a statistical study. Br J Anaesth 1962; 34: 161-78

投与量もそうですが、分節麻酔でなく分離遮断となり、交感神経や温冷覚の遮断は十分なのに痛覚は残っているなんてことはありませんか?本来、分離遮断とは、ペインクリニックなどで応用される現象ですが、局所麻酔薬の投与量や濃度を限定することで、AδやC繊維などの細い神経線維、つまり痛覚までは有効に遮断してあげて、それ以上の太い神経線維で伝わる運動覚や位置覚などは保持することが目的となります。効果がないのではなく、投与した局所麻酔薬の濃度と投与量が十分でなく、痛覚遮断が甘いのかもしれません。このような場合には、効果が早くわかる中時間作用性のリドカインやメピバカインを、それも濃度は2%のものを、先ほど紹介した必要分節量を投与してみましょう。当然ですが、血圧低下には適切な対処をしてくださいね。

次にボーラス投与をせずに、持続投与をスタートしている場合はどうでしょう。ボーラス投与と持続投与、どちらで薬液が広がりやすいか、何となく想像がつきますよね。たとえばある局所麻酔薬を6mlボーラス投与した場合と、6ml/時の速度で1時間持続投与した場合には、実際の結果は示しませんが、ボーラス投与の方の広がりがいいはずです。持続投与中に血圧が上がってきたなと思ったら、ボーラス投与を追加しましょう。